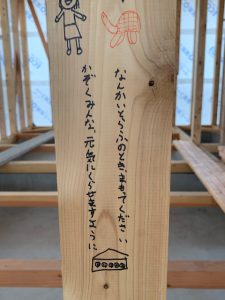

今日は何ともほほえましい話題。

今回はお子さんたちの思い出になるであろう柱の落書きの日!落書きと言ったら失礼かもしれませんが想いを書いてくれました。

後に全て隠れてしまうのですが、いい記念になったでしょう。

いい事書いてますね。

非常に可愛いですね。頑張って家を建てます!

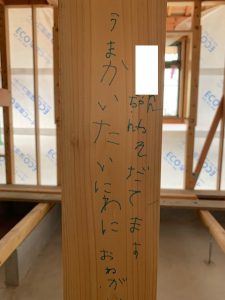

これはお子さんでは無いですね、落ち着きます。

段々方向がずれてきました・・・・・

動物が好きなんですね・・・・・・

他にもあるのですがこの辺にしておきましょうか。

きっとこの事も記憶の隅に仕舞われてしまうのでしょうが。何十年後かに誰かがリフォームする時にきっと思い出してくれるのでしょうね。

おじさんたちは丈夫な家を建てるように頑張ります!

馬を飼うなら厩舎も建てないといけませんね。

途中迄で終わっていました屋根工事の続き。

ルーフィングまで終わり次は瓦へ

瓦あげ用のリフトで綺麗に瓦が上げられ一旦並ばれます。

今回は釉薬和瓦。薬を塗って焼く事により表面がコーティングされ耐久性の良い瓦です。

平瓦が葺かれるとこのような雰囲気になります。寄せ棟屋根はおとなし目の印象ですが上品な印象が有ります。

軒を深くしていますので大きな広がりも感じます。

部分的な写真になりますが降り棟(くだりむね)の施工写真。

その先につく巴瓦とカエズ型の鬼瓦。

一口に瓦と言っても様々な形、役割の瓦で構成され全体が葺きあがります。

棟瓦まで施工が終わり屋根完成です!

竣工時には雨どいがぐるりと掛かってしまいますのでこの写真が純粋に瓦のみの写真です。

やはり和の住まいには瓦が似合います。

屋根瓦工事はまだ進行中でして、その間に他の話題をしようかと思います。

工事は外回りから進むのですが、まずアルミサッシが入ります。事前に種類・大きさ・色・ガラスの種類などは決定しておかねばなりません。

このように骨組みの段階で既にサッシは入ります。

これは掃き出しサッシ、大きめですが。

他にもさまざまな種類のサッシがあり、風が入りやすい、防犯性が高い、高所用、電動など色々有ります。

今回は長期優良住宅の仕様で通るサッシを採用しています。

値段も仕様もピン切りですが、ご希望にかなうような住環境に適したサッシ・ガラスを選択されることを願います。

玄関サッシは引き違いで和風の雰囲気。工事中は工事用のキーがあり、職人さんはそれで出入りします。

余談ですが、工事用キーがプラスチックでした・・・・・

最近変わったんですかね。

どちらにしても引き渡し後に「本キー」をまわした瞬間に工事キーは使えなくなるのでそれまでもってくれたら良いのですがね。